獣医コラム/肢蹄病の原因と予防(11)- 蹄の病気について

コラム

先月まで蹄底潰瘍について掲載してきましたが、今月は白帯病(白線病)について掲載していきたいと思います。

––– 白帯病(White Line Disease)とは? –––

白帯病とは蹄底と蹄壁の接合部(白帯)に異常が認められる病気の総称です。白帯の異常とは多くの場合、離開・出血・化膿などを意味します。

では、白帯とはどのような組織なのでしょうか?

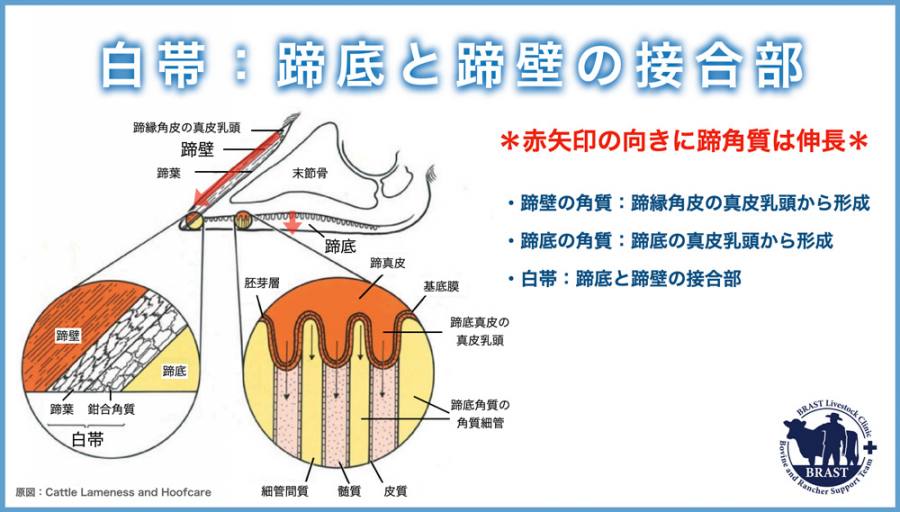

白帯とは、蹄底と蹄壁を結びつける組織のことを指します。少し細かい話になりますが、床に接する『蹄底』と蹄の外周を守る『蹄壁』は作られる部位が異なります。蹄底は角質深部にある真皮乳頭という組織から作られる一方で、蹄壁は蹄縁角皮にある真皮乳頭から作られます(厳密には真皮乳頭に接する胚芽層という組織から作られる)。つまり、異なる2つの場所から作られた角質が伸長し、その先にある合流地点(接合部)が白帯という事です。

さて、蹄底と蹄壁の接合部が白帯と記載しました。そして、白帯に異常が認められる病気を白帯病と記載しました。その上で『なぜ、白帯病になると痛みが生じるのか?』と考えると、お察しの通りです。人間に置き換えてみると、ツメが剥がれたり、ツメの中で出血/化膿している状況が白帯病です。考えるだけで背筋が凍りますね…

では、どのような場合に上述した痛々しい状況になってしまうのでしょうか?白帯病を発症する明確な原因は今のところわかっていないのですが、過去の報告を見ると、以下のようなリスクが考えられています。

・長時間の起立による下肢の血流障害

・ルーメンアシドーシスによる蹄の血流障害

・タイストール(繋ぎ牛舎)よりもフリーストール牛舎で多い

→搾乳待機を含めた起立時間が長いため

・過密な環境(闘争や起立時間が延長するため)

・滑りやすい床(=滑ってぶつける)

・牛舎構造(行き止まり/急な旋回につながる狭い通路/大きすぎるスクレーパーの溝)

上記内容をザックリまとめると、『血流障害』と『外傷』に分けられます。血流障害に関しては起立時間の延長やルーメンアシドーシスによる影響が考えられています。起立時間が延長すると血流障害が起こるというのは、人間で例えるのであれば『立ち仕事の人は足がむくみやすい』というのと同義です。人の足も牛の蹄も心臓から最も遠い末端にありますが、心臓から送られてくる血液を重力に逆らい心臓に返すという役目を持ちます。ただ、起立時間が長くなると、重力に逆らい血液を心臓に返す機能が弱くなってしまい、末端に血液がうっ滞→血流障害が起こってしまうのです。

外傷に関しては、蹄を強打する/踏ん張らないと曲がれないといった牛舎構造の場合には、白帯に負荷がかかり白帯病になるリスクが上昇すると考えられています。

あれ?蹄底潰瘍の原因と白帯病の原因が似ていないか?と思われる方もいると思います。実際、その通りで研究者によっては、白帯に潰瘍ができる事を白帯病と提唱する方もいます。つまり、潰瘍ができた場所が偶然にも白帯だったという事です。このように原因については諸説ありますが、明確な原因については今後の研究が明らかにしてくれるでしょう。

今月は白帯病について掲載しました。蹄底潰瘍よりも発生頻度は低い病気ですが、もし牧場内で白帯病が多いな…と感じる場合には前述した原因と重なる部分がないか照らし合わせてみてください。

(文責:牧野 康太郎)

― 参考資料―

① Prevalence of Painful Lesions of the Digits and Risk Factors Associated with Digital Dermatitis, Ulcers and White Line Disease on Swiss Cattle Farms

② Prevalence of foot lesions in Québec dairy herds from 2015 to 2018

③ Environmental Influences on Claw Horn Lesions Associated with Laminitis and Subacute Ruminal Acidosis in Dairy Cows

④ Cattle Lameness and Hoofcare

⑤ White line disease – Large Animal Surgery – Supplemental Notes

⑥ 牛の外科マニュアル